반응형

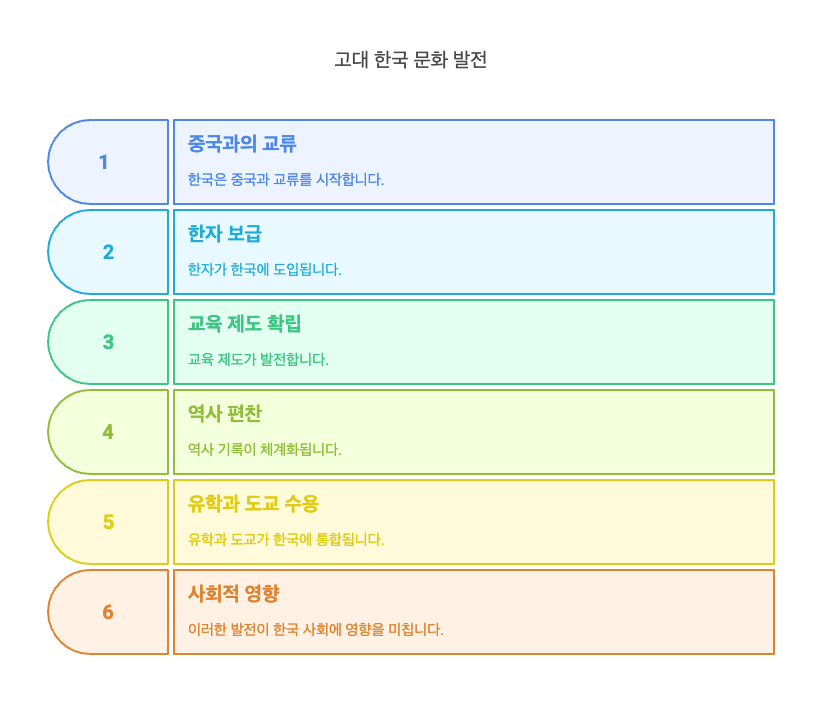

고대 한국 사회는 삼국 시대를 거치며 중국과의 교류를 통해 다양한 문물과 사상을 적극적으로 수용하고 이를 토대로 독자적인 문화를 발전시켰습니다. 이 과정에서 한자의 보급과 교육 제도의 확립, 체계적인 역사 편찬, 유학과 도교의 수용이 이루어졌으며, 이러한 발전은 이후 한국 사회의 정치, 교육, 종교, 사상 등 다양한 분야에 깊은 영향을 미쳤습니다.

우리 역사 이야기

고인돌 옆에서 불을 피우던 선사인의 삶부터 태극기를 들고 독립을 외치던 그날까지. 우리 역사 이야기는 한 명의 탐험가가 시대를 넘나들며 한국사의 숨겨진 이야기들을 하나하나 찾아가는 여

www.youtube.com

1. 한자의 보급과 교육 제도의 발전

- 한자의 수용: 삼국은 중국과의 외교, 교역, 문화 교류를 통해 한자를 적극적으로 받아들였습니다. 한자는 정치, 외교, 행정, 학문 등 전반에 필수적인 수단이 되었으며, 지배층은 이를 통해 국가 통치 체계를 강화하고 관료를 양성했습니다.

- 고구려: 고구려는 북조 국가들과의 교류를 통해 한자 문화를 빠르게 도입했습니다. 소수림왕(4세기 말) 시기에 태학(太學)을 설립하여 귀족 자제를 대상으로 유학 경전과 한자 교육을 실시하고 국가적 학문 진흥을 도모했습니다.

- 백제: 백제는 문화 교류에 적극적이었으며, 일본에까지 한자와 유학 문화를 전파했습니다. 박사(博士) 제도를 운영하여 유학, 의학, 천문학, 역법 등 다양한 학문 분야의 전문가를 양성했고, 왕인, 아직기 같은 학자들이 일본에 논어와 천자문을 전파하여 일본 고대 문화 형성에도 큰 영향을 미쳤습니다.

- 신라: 신라는 초기에 한자 수용이 다소 늦었지만, 6세기 진흥왕 대에 불교와 함께 한자 문화를 적극적으로 받아들였습니다. 신문왕 대에는 국학(國學)을 설립하여 본격적인 유학 교육을 시작하고 관리 양성에 힘썼습니다.

2. 역사 편찬과 유학의 보급

- 역사 편찬 활동:

- 고구려는 국가 정체성과 왕권 강화를 위해 역사 기록을 중시하여 유기(留記)를 편찬하고, 영양왕 때 이문진이 이를 정리하여 신집(新集) 5권으로 편찬했습니다.

- 백제는 근초고왕 시기에 서기(書記)를 편찬하여 왕실과 국가의 정통성을 확립했습니다.

- 신라는 진흥왕 대에 국사(國史)를 편찬하여 왕실 중심의 국가사를 정리하고 후대에 전승할 수 있는 기반을 마련했습니다.

- 유학의 보급:

- 삼국은 유교를 정치 이념으로 적극 수용했습니다. 고구려 소수림왕은 태학을 설립하여 유교 경전을 교육하고 왕권 강화를 꾀했습니다.

- 백제는 오경박사 제도를 통해 유교 경전 및 다양한 학문을 교육하고, 대외 교섭 능력을 강화했습니다.

- 신라는 신문왕 대에 국학을 설립하여 본격적인 유학 경전 교육을 실시하고, 이후 독서삼품과를 도입하여 관리 선발 기준에 학문 능력을 반영했습니다.

- 유학의 영향: 유학은 충, 효, 예의, 군신 관계를 강조하여 국가 통치 이념으로 자리 잡았으며, 삼국 모두 사회 질서 유지와 왕권 정당성 강화에 기여했습니다. 또한 윤리적 규범 확산에도 중요한 역할을 했습니다.

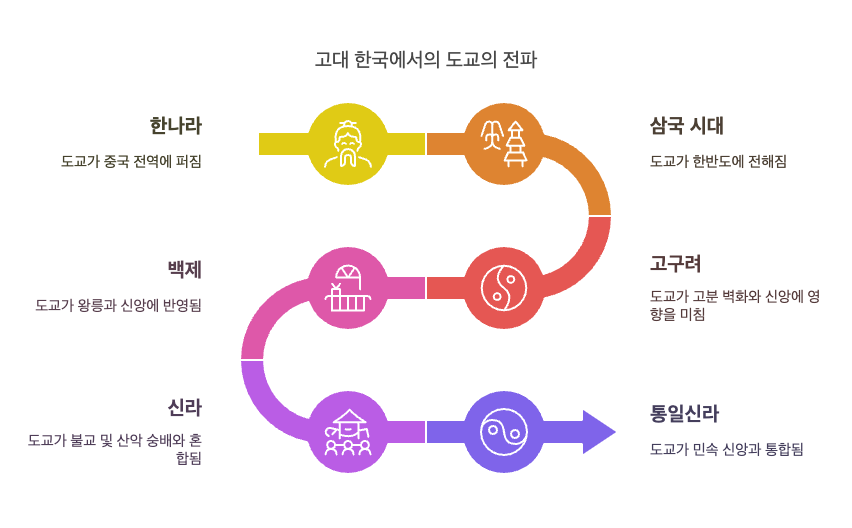

3. 도교의 전래와 수용

- 도교의 전래: 도교는 한나라 이래 중국 전역에 퍼진 사상으로, 삼국 시대에 불교와 함께 한반도에 전해졌습니다. 불교가 종교적 측면에서 주류를 이루었다면, 도교는 사상과 생활 문화에 깊이 스며들었습니다.

- 고구려: 고구려는 도교를 자연스럽게 수용하여 고분 벽화에 사신도(四神圖)와 같은 도교적 세계관을 표현했습니다. 사방을 지키는 신(청룡, 백호, 주작, 현무)은 국토를 수호하고 왕실의 번영을 기원하는 의미를 담고 있었습니다. 도교적 사고방식은 고구려의 자연 숭배 신앙과도 결합되었습니다.

- 백제: 백제는 무령왕릉 등에서 도교적 사상을 반영한 유물과 무덤 양식을 남겼습니다. 도교적 영향은 왕권 강화와 불로장생 신앙에도 연결되어 귀족층 사이에서 신선 사상에 대한 관심을 높였습니다.

- 신라: 신라는 불교를 국가적 종교로 삼았지만, 일부 귀족 사회에서는 도교적 신선 사상과 불로장생 신앙이 유행했습니다. 통일 이후에는 산악 숭배 신앙과 결합하여 도교적 색채가 강화되었으며, 경주 지역 일대에는 도교적 제례가 이루어졌다는 기록도 남아 있습니다.

- 도교의 영향: 도교는 삼국의 문화예술, 무덤 구조, 민간 신앙에 다양한 영향을 주었으며, 신라 말기에는 민중 신앙과 자연 숭배 사상과도 융합되었습니다. 장생불사(長生不死)를 추구하는 신앙이 퍼져 후대의 산신 신앙으로도 이어졌습니다.

핵심 요약

- 삼국은 한자 보급과 교육 제도 발전을 통해 국가 통치 체계와 관료 양성 기반을 마련했습니다.

- 각국은 고유의 역사서를 편찬하여 국가 정통성과 왕권의 정당성을 확립했습니다.

- 유학은 사회 질서 유지와 왕권 정당성 강화에 기여했으며 윤리적 규범 확산에도 중요한 역할을 했습니다.

- 도교는 삼국 문화에 사상적 다양성과 생활 문화의 폭을 넓히는 데 기여했습니다.

반응형

'우리 역사 이야기' 카테고리의 다른 글

| 고대의 문화 3편: 선종과 풍수지리설, 과학 기술의 발달 (1) | 2025.04.29 |

|---|---|

| 고대의 문화 2편: 삼국의 불교 수용과 불교 사상의 발달 (1) | 2025.04.28 |

| 고대의 사회 (0) | 2025.04.26 |

| 고대의 경제 (1) | 2025.04.26 |

| 남북국 시대 통치 체제 정리 (0) | 2025.04.25 |